・C. acnesは増殖が遅く、病原性が低い通性嫌気性のグラム陽性桿菌で、ヒトの皮膚と粘膜の常在菌である。

・C. acnesはバイオフィルム形成能があり、術後のデバイス感染(特に整形外科、心臓血管外科、脳神経外科関連)を起こす。

・抗菌薬は基本的にペニシリンやセファロスポリンなどに感受性だが、デバイス感染の場合はデバイス抜去を行う必要が高い。

はじめに

人工肩関節置換術後の人工関節周囲感染でCutibacterium acnesが培養から検出された症例を経験したのでUpToDateでお勉強。2016年にPropionibacterium acnesから学名がCutibacterium acnesに変更になっていたようです。そして、C. acnesは今回の症例のように肩の術後に感染することが多いようで、知らなかったです。

Cutibacteriumの特徴

ヒトの皮膚と粘膜の常在菌である。

そのため培養でCutibacteriumが検出されたときに真の感染かコンタミネーションかの判断は難しい。

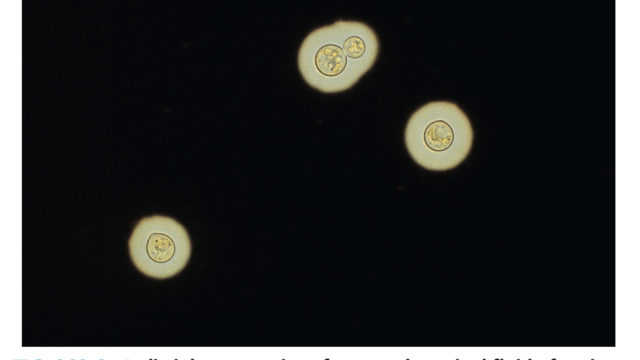

増殖が遅く、グラム陽性で非運動性の通性嫌気性桿菌で、病原性は比較的低い。

乳酸、プロピオン酸、酢酸を産生し、他の多くの嫌気性グラム陽性桿菌とは異なり、カタラーゼ陽性である。

増殖が遅いため、特に他の一般的な細菌を含む臨床検体では、最初の同定が困難な場合がある。そのため、培養を再検査しなかったり、培養を3~5日後に廃棄したりすると、Cutibacteriumの同定が見落とされることがある。

複数の検体から純粋培養で分離された場合(特に検体間でグラム染色形態が一致している場合)、または術中深部の検体から分離された場合、真の病原体である可能性が高くなる。

ある研究によると、真の感染群では、培養陽性になるまでの期間が、汚染の可能性が高い群よりも短い(5日 vs 9日)。

Cutibacteriumによる臨床感染症のほとんどはC. acnesによるもの。

臨床的に重要な可能性のある他のあまり一般的でない菌種には、C. granulosum、C. avidum、C. propionicumなどがある。

C. acnesは病原性は比較的低いが、付着性およびバイオフィルム形成能を有する。

この特性は、この菌による感染症の病因において重要な役割を果たしている。 Cutibacteriumによる人工関節感染症の患者の大部分では、インプラント表面への付着に伴うグリコカリックスへの浸潤が観察されている。

ある報告では、C. acnesはStaphylococcus sppと同程度の頻度で、インプラントされた生体材料の慢性低悪性度感染と関連していた。

溶血性表現型を示すC. acnes株はより病原性が高く、非溶血性株は汚染である可能性が高い。

臨床症状

Cutibacterium感染症は通常、感染や炎症に関する典型的な症状をほとんど示さないことが特徴である。

侵襲性Cutibacterium感染症は通常、手術後に発症する。

病原性が低いことから、これらの菌による感染は通常、緩徐である。場合によっては、臨床症状が数ヵ月、まれに数年遅れることもある。

C. acnesが付着してバイオフィルムを形成する能力のため、外科的に以下のような人工物が植え込まれた患者に感染することが多い。

・整形外科インプラント(人工関節や脊椎金具を含む)

・血管内留置デバイス(人工弁やペースメーカーを含む)

・中枢神経系デバイス(シャント、リザーバー、ドレーンを含む)

整形外科関連の感染症

整形外科領域のCutibacterium感染症のほとんどは、手術後2年以内に発症する。

術後初期の感染症では、局所および全身性の炎症徴候および症状(関節液貯留、発熱、膿性分泌物を伴う瘻孔形成)を呈する。術後晩期には、これらの感染・炎症所見がなく疼痛、関節のこわばり、または人工関節の機能不全として出現することがある。

術後2年以上経過して人工関節のゆるみを発症した患者の中には、人工関節を取り外した際にCutibacterium属菌の培養が陽性となる例もある。このような症例では、培養陽性が真の感染なのか、培養のためのサンプルの除去や処理に伴う二次的なコンタミなのかを判断できないことがある。

C. acnesによる整形外科感染の危険因子は、長時間の手術、複数回の手術、男性である。

C. acnesの骨または関節感染症52例のレトロスペクティブ分析では、症例の71%が男性であった。男性は女性よりも皮脂腺や毛包が多いため、感染のリスクが高い可能性がある。。

Cutibacteriumは、人工関節感染(症例の3.6~5.7%)、関節鏡検査後の関節炎、脊椎手術後の椎骨骨髄炎など、さまざまな整形外科感染症に関与している。

Cutibacteriumは、他の関節よりも肩関節に感染しやすい。

これはC. acnesの肩関節のコロニー形成率が膝関節や股関節のコロニー形成率よりも高いという観察に関連している可能性がある。

一般的に、肩関節置換後の感染率は0.9~1.9%である 。肩の痛みやこわばりに続いて、局所の腫れや紅斑を呈する。外科的切開創に沿った特異なあざのようなものは、人工肩関節のCutibacterium感染を疑うべき所見である。C. acnesによる17例の人工肩関節感染を含むあるシリーズでは、術後感染までの期間は3ヵ月であった。

血管内デバイス感染症

人工弁、ペースメーカー、除細動器などの血管内デバイスの感染を引き起こすことがある。感染症は、局所感染(ポケット感染)と、器具関連の心内膜炎を含む血流感染に分けられる。C. acnesによる心内膜炎は、自己弁と人工弁の両方に感染しうるが、人工弁(最も一般的なのは大動脈弁)に発症することが多い 。心内膜炎の症状は、C. acnesの病原性が低く増殖が遅いため、しばしば軽微である。死亡率は、感染診断の遅れに伴う弁膜および弁周囲破壊により15~27%である。

Cutibacterium心内膜炎15例のシリーズでは、13例が人工弁を有していた。感染の平均発症は手術後4年であった。中枢神経系塞栓、うっ血性心不全、心筋膿瘍、および弁の剥離などを合併する可能性がある。Cutibacteriumによる遅発性の人工弁感染症は、臨床症状が弁の機能不全に限られ、感染を示唆する症状がほとんどないため、診断が困難な場合がある。さらに、このような症例で摘出された弁傍組織の組織学的検査では、急性炎症の証拠がほとんど認められないことがある。

中枢神経系感染症

C. acnesは、脳脊髄液(CSF)シャント感染の原因としてよく知られている。

78例のレトロスペクティブ分析では、C. acnesはコアグラーゼ陰性ブドウ球菌、黄色ブドウ球菌に次いで3番目に多い原因菌(全体の8%)であった。他の細菌によるシャント感染症の患者と比較すると、Cutibacterium・シャント感染症の患者は高齢で、体温が低く、髄液白血球が少なく、髄液/血中グルコース比が高いことが多かった。さらに、他の一般的な細菌による感染とは対照的に、小児におけるCutibacterium・シャント感染症は、髄液の好酸球増加と関連している。

C. acnes中枢神経系感染のもう1つは脳膿瘍である。ある研究では、脳膿瘍の約10%が嫌気性菌によるものであり、その中で最も多かったのはC. acnesであり、特に脳神経外科患者であった。ある小規模の症例対照研究では、開頭手術、悪性腫瘍、手術時間の延長などが、脳外科手術後のC. acnes感染の危険因子であると指摘している

C. acnesによる術後CNS感染症患者13人と対照13人(他の細菌によるCNS感染症患者)を含む症例対照研究では、C. acnesによる感染症の症状は好気性細菌による感染症よりも遅れて現れた(中央値22日 vs 15日) 。さらに、培養陽性になるまでの期間は、対照群に対してC. acnes群で長かった(中央値8日 vs 2日)。

化膿性脊椎炎

椎体手術の既往がある患者が背部痛を呈した場合、血液培養が陰性であっても、C. acnes感染を考慮すべきである。手術から症状発現または感染診断までの間隔が長いことが観察されている(最大34ヵ月)

C. acnesによる脊椎インプラント関連感染(SIAI)患者59人、その他の細菌によるSIAI患者93人、およびその後感染することなく脊椎インスツルメンテーションを受けた対照群302人を含むある症例対照研究では、C.acnes感染に関連する因子として、年齢<54歳、肥満度<22kg/m2、および胸椎インプラントが挙げられた。

C. acnesによる椎骨骨髄炎の最近のケースシリーズでは、感染の89.5パーセントが胸椎病変があり、患者の69パーセントが椎骨骨髄炎の部位に既往症を有していた。

その他の感染症

C. acnesは乳房インプラント感染における重要な病原体である。

硬膜下膿瘍、副鼻腔炎、腹膜炎、呼吸器感染症などの感染症にも関与している。

診断

臨床検体から分離されたCutibacteriumが真の感染なのかコンタミなのかを識別することはしばしば困難である。表在性検体におけるCutibacterium属菌の増殖およびCNSなどの他の皮膚細菌叢との分離は、通常、汚染を示唆する。

Cutibacteriumの増殖が遅れると偽陰性になることがある。したがって、培養が陰性で臨床的に感染が強く疑われる場合は、検体の長期培養を依頼すべきである(少なくとも7日間)。

Cutibacterium感染を考慮すべき状況

・肩関節手術後に、術後感染の徴候がある患者の関節や創部からCutibacteriumが分離された場合。

・人工関節の患者に関節の感染徴候がある場合。

・中枢神経系シャントがあり、シャント感染に適合する徴候があり、髄液の好酸球増多がある患者。

・人工弁機能不全の患者で、心内膜炎に適合する所見(植生や弁輪の異常など)がある場合(発熱など他の古典的な心内膜炎の徴候がない場合でも)。

治療

Cutibacterium株は通常、ペニシリン系、クリンダマイシン系、セファロスポリン系、およびカルバペネム系抗菌薬に高い感受性を示す。

ほとんどのCutibacterium属は、バンコマイシン、テトラサイクリン、リファンピン、マクロライド、ゲンタマイシンにも感受性があるが、メトロニダゾールには耐性である。

バイオフィルムに包埋されたC. acnes分離株はより高い耐性を示す。C. acnesのバイオフィルムのin vitroモデルにおいて、バイオフィルムはペニシリンとリネゾリド/リファンピン(14日間)によって消失させることに成功している。

整形外科関連の感染症の治療

人工物の除去

整形外科用ハードウェアまたはその他の埋め込み型器具に関連したCutibacterium感染症の病因におけるバイオフィルム形成の役割を考えると、治癒を達成するためには、しばしば除去が必要となる 。多くの場合、このような感染症は器具の誤作動と関連しており、誤作動した器具の除去時に感染が検出されることもある。

Cutibacteriumによる整形外科用インプラント感染症患者52人のシリーズでは、ハードウェアの部分的除去を受けた患者全員が臨床的に失敗した。人工物の完全除去は、器具の機能不全、遅発性感染、および慢性感染の状況では特に重要である 。脊椎金具の感染は、可能であればすべてのコンポーネントの除去を促すべきである 。補綴物を除去するかどうかの決定は、個々の患者の状況に合わせて行わなければならない。

明らかな感染徴候を伴わずにCutibacteriumが増殖している人工肩関節置換術の失敗例では、一段階再置換術が有効であり、特にバイオフィルム活性のある抗菌剤を使用する場合、2段階再置換術は必要ないかもしれない。

抗菌薬

初期治療は非経口療法で行うべきである;in vitro感受性データに基づくと、ペニシリンが選択薬となる。

最適な投与期間は不明であり、さまざまな報告で2週間から数ヵ月とされている。急性期医療から長期療養に移行する際、ペニシリンの投与が現実的でない場合は、セファゾリンやセフトリアキソンなどのセファロスポリン系薬剤が妥当な選択肢となる。

非経口投与の初期治療(最低2週間)後に臨床的改善がみられた場合、経口抗生物質に変更して治療を継続することができる。

ハードウェアが残存している場合(例、抜去が不可能なため)には、第一世代セファロスポリンによる長期経口抑制療法が正当化されることがある 。

クリンダマイシンおよびオキサゾリジノン系の抗生物質(リネゾリドまたはテジゾリドなど)も経口療法として許容できる選択肢である;しかし、クリンダマイシンはClostridioides difficile感染のリスク増加と関連しており、オキサゾリジノンは高価である。したがって、これらの薬剤は経口β-ラクタム系薬剤に不忍容の患者に用いるのが最もよい。

炎症所見(赤血球沈降速度の上昇を含む)や他の明白な感染症状がない場合、治療効果の評価は困難である。

治療失敗の重要な指標としては、関節痛の再発や人工関節の機能不全などが挙げられる。

C. acnesの整形外科感染症の補助的治療におけるリファンピシンの使用には議論の余地がある。C. acnesによる人工関節感染症患者60人を対象としたある研究では、リファンピシンを使用した患者と使用しなかった患者の成功率は同程度であった。

感染性心内膜炎の治療

Cutibacteriumによる人工弁心内膜炎では、特にうっ血性心不全、心筋膿瘍、または弁の剥離がある場合には、弁置換術が必要となることが多い。

感染した心臓血管植込み型器具は、完全な除去が必要である。

ペニシリンの非経口投与は、in vitro感受性データおよび症例シリーズに基づくCutibacterium心内膜炎の治療に選択される薬剤である。

その他の選択肢としては、セファロスポリン、バンコマイシン、ダプトマイシンなどがあるが、臨床データは乏しい。

人工弁心内膜炎(PVE)は、6週間は抗生物質の非経口投与で治療すべきである。さらに、この菌によるPVEの報告例の多くは外科的介入を必要としている。

中枢神経系デバイス感染症

治療には、脳脊髄液によく移行する薬剤を使用すべきである。ペニシリンGが第一選択薬である;代替薬としては、第三世代セファロスポリン(セフトリアキソン、セフォタキシム)、バンコマイシン、ダプトマイシン、リネゾリドなどがある。通常、非経口療法(10~14日間)と併用したデバイスの除去が適切である。

・C. acnesは増殖が遅く、病原性が低い通性嫌気性のグラム陽性桿菌で、ヒトの皮膚と粘膜の常在菌である。

・C. acnesはバイオフィルム形成能があり、術後のデバイス感染(特に整形外科、心臓血管外科、脳神経外科関連)を起こす。

・抗菌薬は基本的にペニシリンやセファロスポリンなどに感受性だが、デバイス感染の場合はデバイス抜去を行う必要が高い。

【参考文献】

UpToDate “Invasive Cutibacterium (formerly Propionibacterium) infections” 2025/3/20閲覧