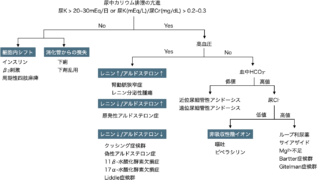

代謝性アルカローシスをみたら尿中Clを測定する。

代謝性アルカローシスの維持には低K血症・低Cl血症・有効循環血漿量低下・腎機能障害が関与している。

原因として多いのは脱水・嘔吐・利尿薬。

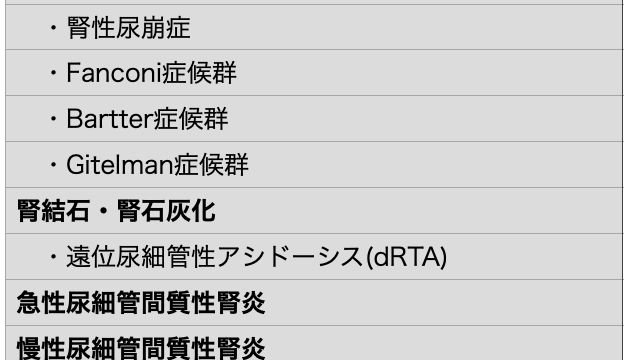

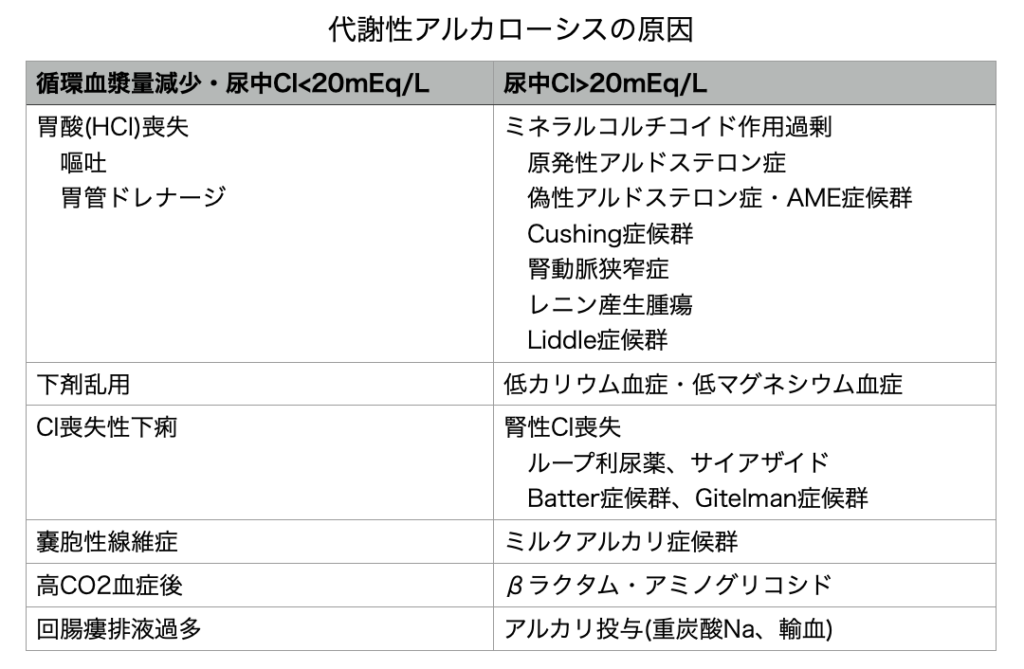

原因

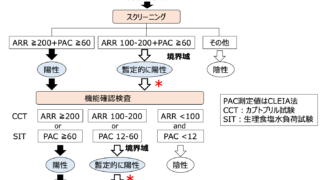

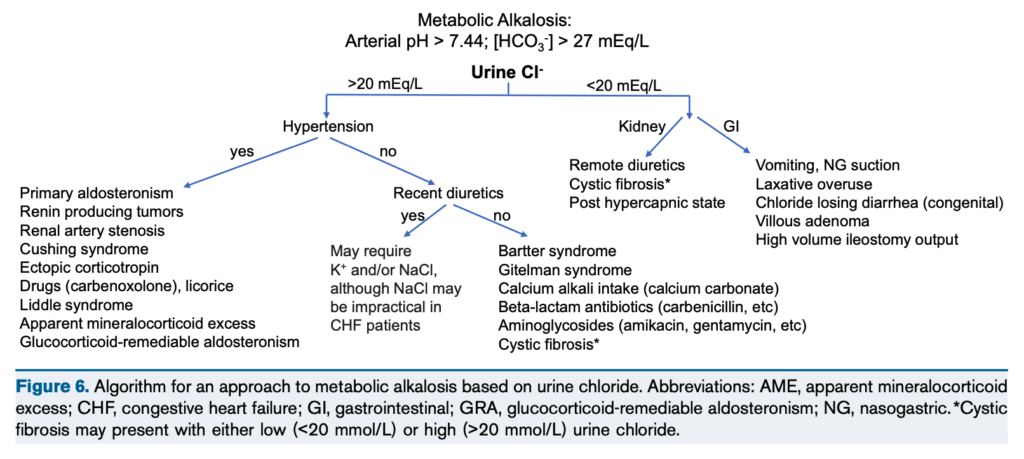

アルゴリズム

代謝性アルカローシスの病因

代謝性アルカローシスが起きるには形成と維持それぞれの原因が必要となる。酸の喪失もしくはアルカリの増加によって形成され、腎機能障害・低カリウム血症・有効循環血漿量低下・ミネラルコルチコイド作用過剰・低Cl血症の要因によってアルカローシスが維持される。

よって代謝性アルカローシスの治療はこれらの要因に対する対処となる。

代謝性アルカローシスの形成

酸(H+)の喪失

消化管からの喪失:嘔吐・胃液ドレナージ

腎からの喪失:利尿薬、アルドステロン過剰

細胞内シフト:低K血症

アルカリ(HCO3–)の増加

外因性:重炭酸ナトリウム投与、輸血(クエン酸塩)

内因性:脱水、呼吸性アシドーシスの急速な改善

代謝性アルカローシスの維持の原因と機序

腎機能低下

濾過されるHCO3–の減少。

低K血症

近位尿細管でアンモニア産生が亢進し、HCO3–の産生が亢進する。

近位尿細管でのHCO3–の再吸収が亢進する。

α介在細胞におけるHCO3–の産生と再吸収が亢進する。

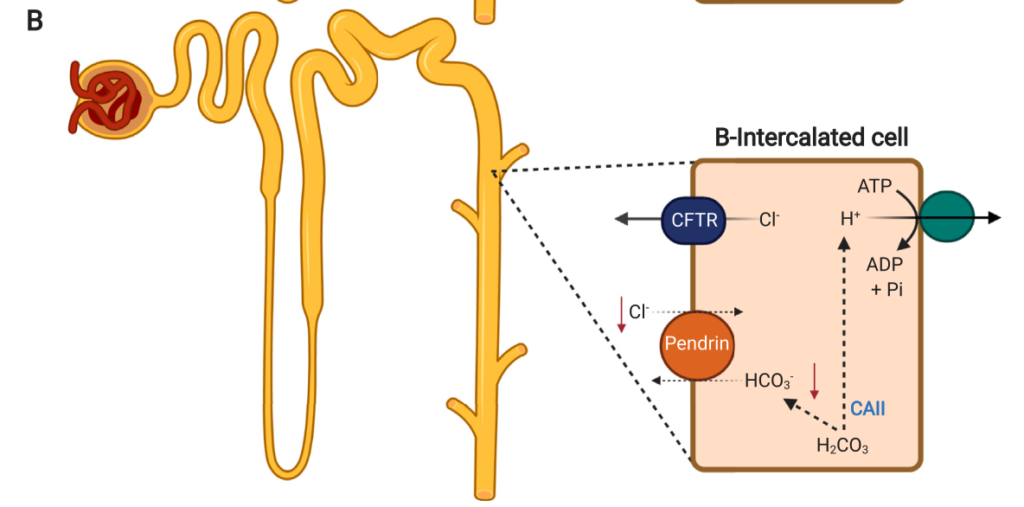

β介在細胞においてペンドリンの発現が低下し、HCO3–の分泌が低下する。

有効循環血漿量低下・ミネラルコルチコイド作用過剰

近位尿細管とα介在細胞におけるHCO3–の再吸収が亢進。

低Cl血症

β介在細胞におけるHCO3–の分泌低下(β介在細胞のペンドリンにおいてCl–とHCO3–が交換されるため、Cl–欠乏ではHCO3–の分泌が低下する)

ここから先は代謝性アルカローシスを理解するために必要な腎臓の生理学を記載する。

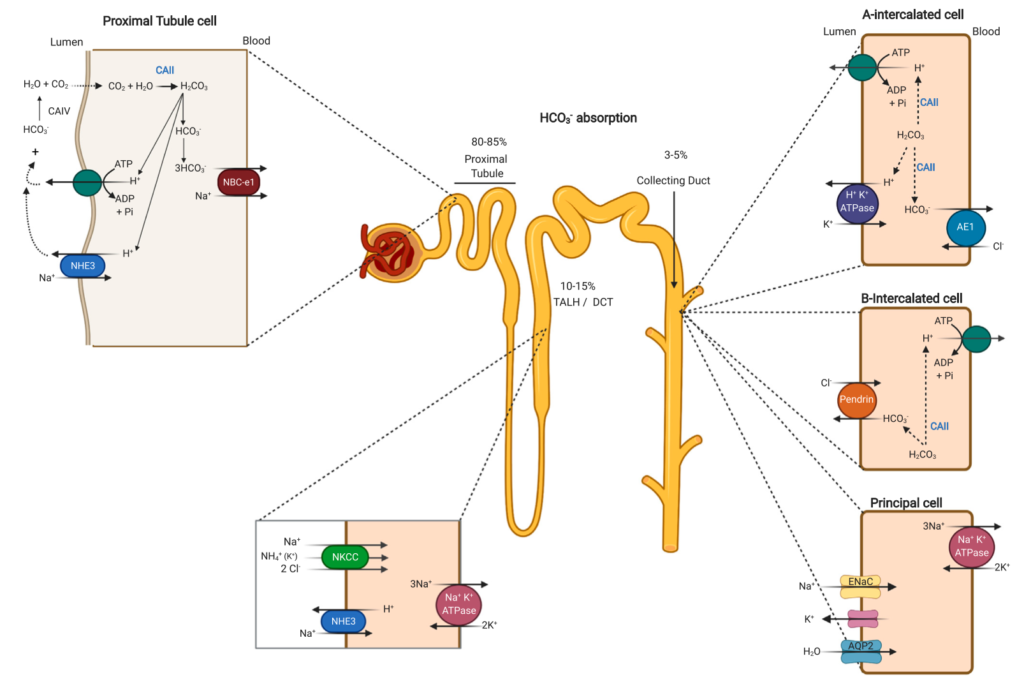

腎臓における重炭酸(HCO3–)の再吸収・分泌・産生

近位尿細管

重炭酸の約85-90%は近位尿細管で再吸収され、残りはヘンレのループの太い上行脚、遠位尿細管、集合管で再吸収される。近位尿細管においてNHE3やH+-ATPaseを介して分泌されたH+がHCO3–と反応し、膜型炭酸脱水素酵素(CAⅣ)によってCO2とH2Oになる。CO2は細胞質内に入り、細胞質型炭酸脱水素酵素(CAⅡ)によってHCO3–に変換され、NBCe1を介して血中に再吸収される。

遠位尿細管・集合管

皮質集合管は3つの細胞から成っている。

α介在細胞

H+を分泌して、HCO3–を再吸収する。

β介在細胞

ペンドリンを介してCl–を再吸収し、HCO3–を分泌する。

主細胞

Na+と水を再吸収して、K+を分泌する。

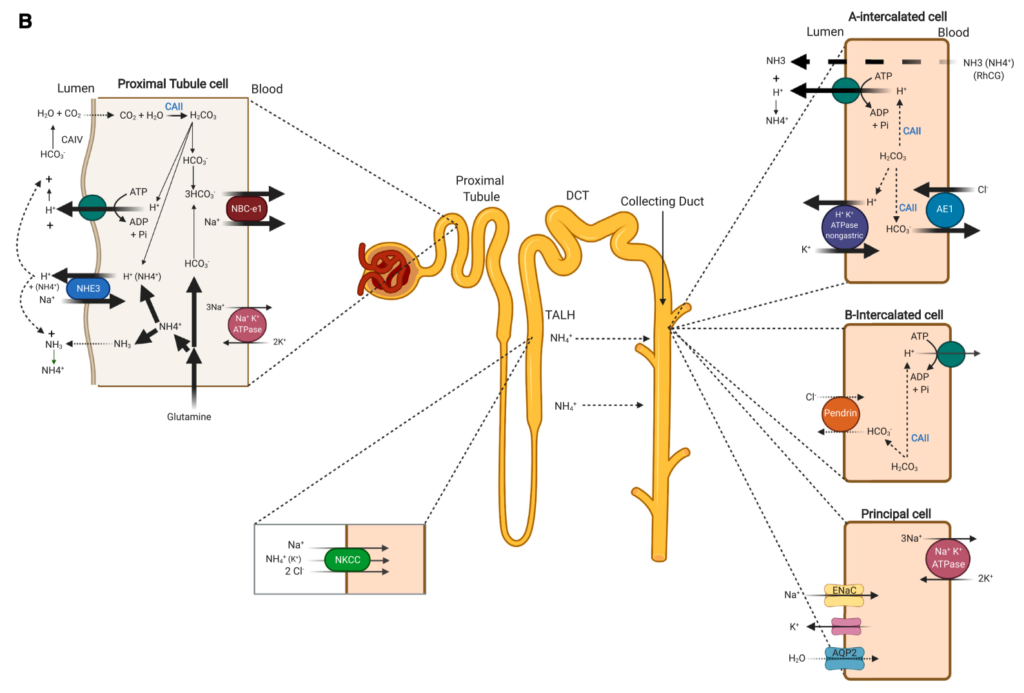

アンモニウムの産生による重炭酸の産生

グルタミンは近位尿細管においてNH4+とHCO3–に分解される。NH4+はNH3やNH4+として近位尿細管で分泌される。NH3はH+と結合してNH4+となる。NH4+はヘンレのループのNKCCで再吸収され、α介在細胞において分泌される。分泌されたNH3はH+と結合してNH4+となり酸を排泄する形となる。よってアンモニウム産生によって重炭酸が新たに近位尿細管から産生される。低K血症では近位尿細管でのアンモニウム産生が亢進する。

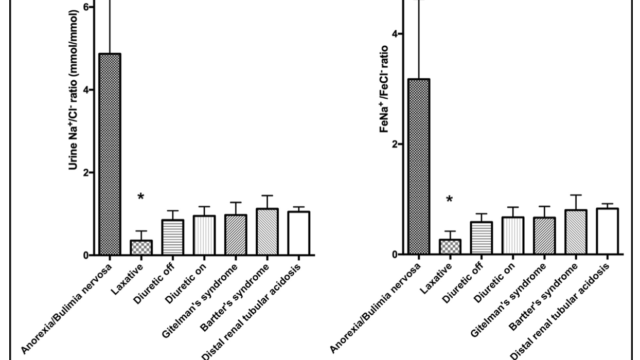

代謝性アルカローシスをみたら尿中Clを測定する。

代謝性アルカローシスの維持には低K血症・低Cl血症・有効循環血漿量低下・腎機能障害が関与している。

原因として多いのは脱水・嘔吐・利尿薬。

〈参考文献〉

Metabolic Alkalosis Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment: Core Curriculum 2022. Am J Kidney Dis. 2022 May 4:S0272-6386(22)00516-9. PMID: 35525634.